引言

在企业财务与税务管理中,准确归集和申报研发费用对于享受税收优惠政策(如中国研发费用加计扣除)至关重要。然而,当税务机关对研发费用中直接投入的比例提出质疑时,企业往往面临合规性挑战。本文基于一次深入的交流,探讨了一家企业因直接投入占研发费用总额比例为58.54%被税务机关认为偏高的情况。通过分析直接投入的构成、澄清人工费用的误解,并提出应对税务质疑的策略,本文旨在为类似场景提供参考。

初始问题:直接投入比例的行业标准

交流始于一个问题:直接投入占研发费用总额的比例通常是多少?直接投入指与研发活动直接相关的费用,如材料、设备和人工成本。答案指出,该比例因行业而异:

- 高科技行业(如半导体、医药、软件开发):直接投入通常占60%-80%,因人工和材料成本较高。

- 制造业(如汽车、机械):直接投入占比为50%-70%,间接费用(如设备折旧)占比较大。

- 初创企业:直接投入可能高达70%-90%,因资源集中于核心研发,间接费用较少。

- 成熟企业:直接投入占比可能降至50%-60%,因管理费用等间接成本增加。

这一差异表明,评估直接投入比例的合理性需参考行业标准。

税务机关质疑:58.54%比例偏高

企业提到,税务机关认为其直接投入占比58.54%偏高,引发了进一步分析。可能原因包括:

- 行业标准偏差:若企业属于制造业(直接投入占比通常50%-70%),58.54%可能超出行业平均水平,引发质疑。

- 费用归集不当:非研发费用(如生产或行政费用)可能被错误计入直接投入,推高比例。

- 间接费用不足:若折旧、管理费等间接费用归集不足,研发费用总额偏低,导致直接投入占比偏高。

- 佐证材料不足:直接投入费用缺乏发票、合同或研发记录,可能使税务机关质疑其合理性。

建议企业核查费用归集、提供详细证明材料(如项目计划、工资单),并与行业数据对比,以应对质疑。

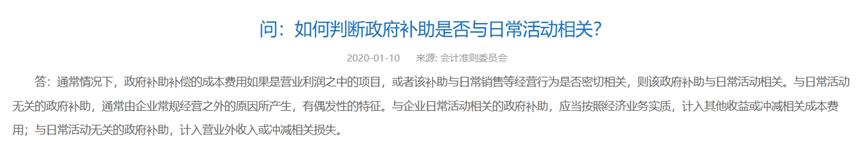

区分相关指标:研发投入强度与直接投入比例

企业进一步询问“研发投入占比”是否与直接投入比例相同。以下是两者的区别:

- 研发投入强度(研发费用总额 ÷ 营业收入):

- 衡量研发费用占收入的比例,常用于高新技术企业认定(如收入2亿元以上企业需达3%)。

- 税务机关关注其是否符合优惠政策标准,或是否存在费用虚增。

- 直接投入比例(直接研发费用 ÷ 研发费用总额):

- 反映研发费用中直接费用的构成比例,确保归集合理。

- 58.54%偏高可能表明直接费用归集过多或间接费用不足。

这一澄清表明,税务机关的质疑聚焦于研发费用的内部结构,而非整体研发投入占收入的比例。

直接投入的构成

企业询问直接投入的具体内容。根据《企业研究开发费用税前扣除管理办法(试行)》(国税发〔2008〕116号)和《财政部 税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税〔2015〕119号),直接投入包括:

- 材料、燃料和动力费用:研发用原材料、燃料和电力。

- 人工费用:研发人员的工资、奖金及社保费用。

- 设备和仪器费用:非资本化设备购置、维护及租赁费用。

- 试制和测试费用:模具、样品及检验费用。

- 无形资产摊销:研发用专利或软件的摊销。

企业随后提供了一份具体清单,包括:

- 研发活动直接消耗的材料。

- 研发活动直接消耗的燃料。

- 研发活动直接消耗的动力费用。

- 中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费。

- 不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费。

- 试制产品的检验费。

- 研发用仪器、设备的运行维护、调整、检验、维修费用。

- 经营租赁的研发用仪器、设备租赁费。

该清单未提及人工费用,引发了误解。

误解澄清:人工费用是否包含?

企业表示“好像不包括工资”,这需要进一步澄清:

- 政策明确:人工费用(研发人员的工资、奖金、社保及外聘研发人员的劳务费)是直接投入的核心部分。在高科技行业,人工费用常占直接投入的50%-70%。

- 误解原因:

- 企业提供的清单未列人工费用,可能源于特定行业模板(偏重材料、设备等“硬成本”)或制造业中人工费用占比较低。

- 税务机关可能因人工费用佐证不足(如无法证明员工直接参与研发)或包含非研发人员工资而剔除部分费用,导致误解。

- 在制造业,材料和设备费用可能更突出,人工费用被忽视。

- 解决办法:确认人工费用属于直接投入,需提供工资单、合同、项目记录等证明研发人员的直接参与。

应对58.54%比例偏高的质疑

直接投入占比58.54%偏高可能源于以下问题:

- 人工费用归集不当:包含非研发人员工资(如行政或生产人员),推高直接投入。

- 间接费用不足:折旧、管理费等间接费用归集不足,降低研发费用总额,推高直接投入比例。

- 行业标准偏差:若行业平均直接投入占比低于58.54%(如制造业50%-70%),比例显得异常。

- 佐证不足:材料费、检验费等缺乏发票、合同或研发记录,引发质疑。

建议措施

为应对税务质疑,建议以下步骤:

-

核查直接投入构成:

- 分析58.54%的明细(人工费、材料费、检验费等占比)。

- 确保人工费用仅包含研发人员,排除非研发人员工资。

-

补充间接费用:

- 核查折旧费(研发设备、实验室)、管理费(研发部门行政支持)等是否遗漏。

- 增加间接费用可降低直接投入比例。

-

对比行业标准:

- 收集同行业直接投入占比数据(如高科技60%-80%,制造50%-70%)。

- 若58.54%合理,说明原因(如人工成本高)并提供项目细节。

-

完善佐证材料:

- 材料、燃料、设备费用:提供采购发票、实验记录。

- 模具、样品、检验费:提交合同、测试报告。

- 人工费用:提供工资单、社保记录、项目日志。

- 提交研发项目计划书,证明费用与研发活动相关。

-

沟通税务机关:

- 了解质疑细节(整体比例偏高或某项费用异常)。

- 按要求补充材料或调整归集。

文化插曲:语言小插曲

交流中出现了一个有趣插曲:回答中意外使用了俄语“уточнить”(意为“澄清”)。这可能是多语言输入的失误,被幽默地解释为“小失误”,并强调了清晰沟通在技术性讨论中的重要性。

结论

本案例揭示了研发费用申报的复杂性。58.54%的直接投入占比引发税务质疑,可能因人工费用归集不当、间接费用不足或偏离行业标准。通过澄清人工费用属于直接投入、核查费用归集、提供充分佐证,企业可有效应对质疑。这强调了精准费用管理、行业对比和与税务机关沟通的重要性。

对于类似问题的企业,关键是遵循税务政策、完善记录,并准备行业数据和项目证据。如能提供更多细节(如行业、费用明细),可制定更精准的应对策略,确保合规并享受税收优惠。

English

English

中文

中文