Polar码被采纳为5G eMBB场景的控制信道编码,这两天连续被这条消息刷屏,连吃瓜群众都直呼好爽。

然而,随着媒体报道的持续发酵,真相在口口相传中变了形,不乏夸大不实之嫌,小编终于坐不住了,也想吐露点心里话,希望尽可能站在客观的角度,在这个浮躁的世界里发出一点微不足道的声音,一个通信工程师的声音。

事件经过我们再回溯一遍…

2016年11月14日至18日期间,3GPP RAN1 #87会议在美国Reno召开,本次会议其中一项内容是决定5G短码块的信道编码方案,其中,提出了三种短码编码方案:Turbo码、LDPC码和Polar码。

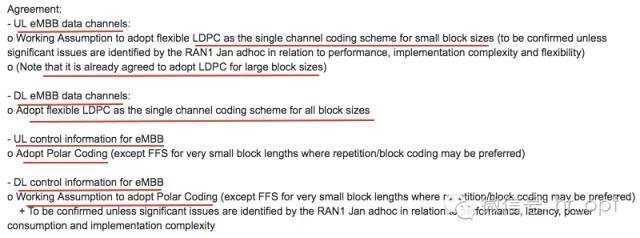

关于这三种编码方案之争,这已经是5G标准的第二次较量。在2016年10月14日葡萄牙里斯本举行的会议上,LDPC码战胜了Turbo码和Polar码,被采纳为5G eMBB场景的数据信道的长码块编码方案。

在这个背景下,这一次关于短码块编码方案的争论更为激烈。因为LDPC码已经拿下一局,出于实施复杂性考虑,整个移动通信系统采用单一的编码方案更利于5G部署,比如,3G和4G采用的是Turbo码,估计会有更多人支持LDPC码。

这样一来,主要由美国企业主导的LDPC码有可能一统5G天下,而华为等中国企业主导的Polar码将前功尽弃。

由于抛弃Turbo码的呼声较大,在上次会议失利之后,可以说Turbo码基本大势已去,本次5G编码之争最终演变为Polar码和LDPC码之间的拳击争霸赛,一场中美拳击争霸赛。

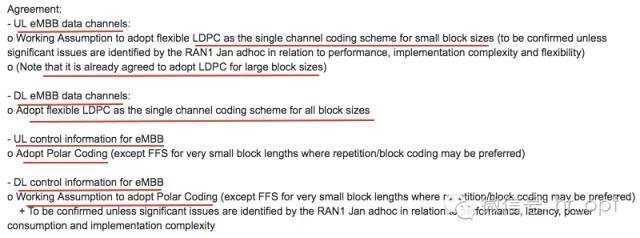

最终,经过连续熬夜的激战后, Polar码终于在5G核心标准上扳回一局,成为5G eMBB场景的控制信道编码方案。

自此,经过两次激战,在5G eMBB场景上,Polar码和LDPC码二分天下,前者为信令信道编码方案,后者为数据信道编码方案。Polar码和LDPC码一起历史性的走进蜂窝移动通信系统,而在3G和4G时代陪伴我们多年的Turbo码再输一局,留下了落魄而孤寂的背影。

这确实是一个令人振奋的消息,如果说用力挽狂澜来形容,我觉得并不为过。

这对于主导Polar码的华为和中国企业绝对利好,毕竟,多年在Polar码上研发投入终于有了盼头。

但是,我们看到有些媒体的报道,恕我直言,太过浮夸。

1 、不是“拿下5G时代”

在5G eMBB场景上,Polar为信令信道编码方案,LDPC码为数据信道编码方案,最多叫平分秋色。同时,后面还有很多路要走。

我们在前文中提到的eMBB场景不过是5G应用的其中一个场景。3GPP定义了5G三大场景:eMBB,mMTC和URLLC,eMBB对应的是3D/超高清视频等大流量移动宽带业务,mMTC对应的是大规模物联网业务,而URLLC对应的是如无人驾驶、工业自动化等需要低时延高可靠连接的业务。

本次采纳的编码方案是针对其中eMBB场景,后续还将决定URLLC场景下的信道编码方案,最后再决定mMTC场景(估计在2017年第一季度)。尽管此次采纳Polar码为后续标准话语权打下了坚实的基础,但革命还未成功,同志仍需努力。

2 、Polar码不是华为的,LDPC也不是高通的

这要从信道编码的历史说起。

Turbo码是由法国科学家C.Berrou和A.Glavieux发明。从1993年开始,通信领域开始对其研究。随后,Turbo码被3G和4G标准采纳。

LDPC码是由MIT的教授 Robert Gallager在1962年提出,这是最早提出的逼近香农极限的信道编码,不过,受限于当时环境,难以克服计算复杂性,随后被人遗忘。直到1996年才引起通信领域的关注。后来,LDPC码被WiFi标准采纳。

Polar码是由土耳其比尔肯大学教授E. Arikan在2007年提出,2009年开始引起通信领域的关注。

简而言之,信道编码是数学家们原创出理论,通信就是跟着数学家们跑,在他们的理论基础上不断研究试验,使之落地于实际应用。

为什么有些公司力挺Polar码,有些公司力挺LDPC码?这就像下赌注,看中了某种编码技术,就开始对其研究,一旦赌赢了,那么我的研究成果就能快速落地应用,一旦输了,只能从头再来。比如,华为选择了Polar码,5G也选择了Polar码,这就意味着华为在5G领域更具影响力。当然,在研究中,一定也积累了不少专利。

所以, 尽管这次Polar码赢了,但个人以为,媒体们不能因为太过兴奋而忽略了数学家们的贡献,更不能张冠李戴,有些东西是没有国界的。

3 、为何5G采纳了Polar码?

这个小标题应该叫:5G为何采纳了Polar码和LDPC码?又为何放弃了Trubo码?

先从什么叫信道编码说起。当我们拿起手机刷朋友圈时,数据通过无线信号在手机和基站间传送。由于受到无线干扰、弱覆盖等原因影响,我们手机发送的数据和基站接收到数据有时会不一致,比如,我们手机发送的1 0 0 1 0,而基站接收到的却是1 1 0 1 0,为了纠错,移动通信系统就引入了信道编码技术。

信道编码,简单的讲,就是我们在有K比特的数据块中插入冗余比特,形成一个更长的码块,这个码块的长度为N比特位,N>K,N-K就是用于检测和纠错的冗余比特,编码率R就是K/N。一个好的信道编码,是在一定的编码率下,能无限接入信道容量的理论极限。

在过去几十年里,出现了两种接近容量极限的信道编码技术:LDPC和Turbo码,分别被3G和4G通信标准和WiFi标准采纳。2007年,土耳其教授E. Arikan提出了Polar码,被称为是迄今发现的唯一一类能够达到香农限的编码方法。

所以,这三种优秀的编码技术均进入5G编码标准的法眼,并引发了一场争夺赛。

为何这场争夺赛这么激烈?都是KPI惹的祸。

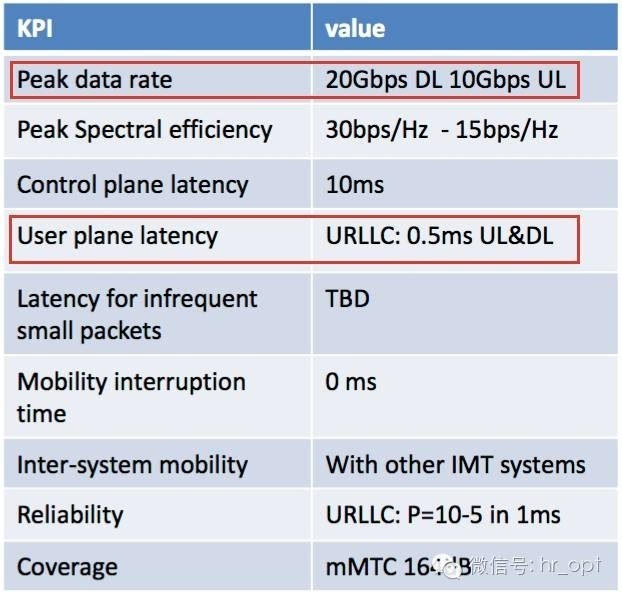

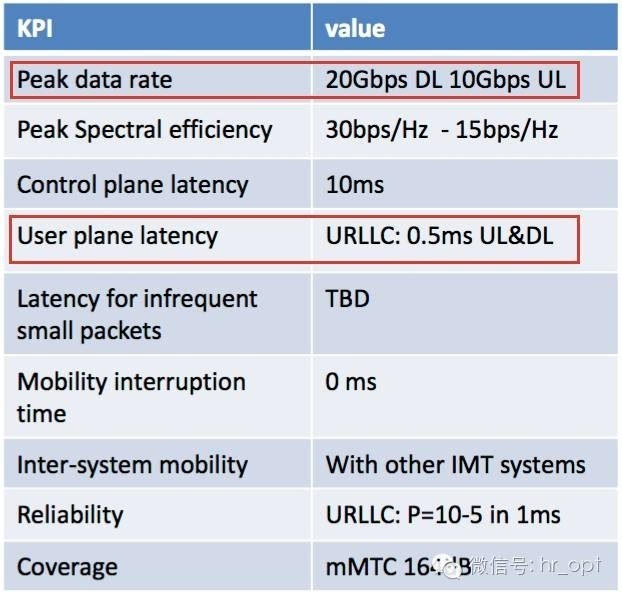

5G NR(New Radio)的KPI里,明确规定:峰值速率20Gbps、用户面时延0.5ms(URLLC)。

这个KPI定得太高,在4G基础上提升了20倍。报告领导,不好完成。

有多难呢?5G NR的下行峰值速率要求是20Gbps,由于手机(或基站)接收到的每一bit都要经过信道译码器,20Gbps就相当于译码器每秒钟要处理几十亿bit数据。

举个例子,20 Gbps就意味着译码吞吐量T为20 Gbps,假设译码迭代次数I为10次,处理器的时钟频率F为500 MHz,那么,I *T /F = 10*20G/500M=400,也就是说需要400个处理器并行工作。

(备注:译码器是信道编码最难实现的一环)

这也是为何很多人选择放弃3G和4G时代使用的Turbo码的原因之一,因为4G的最大速率不过1Gbps,传统Turbo码通过迭代译码,本质上源于串行的内部结构,所以,有人认为Turbo遇上更高速率的5G时就遇到了瓶颈。比如LDPC译码器是基于并行的内部结构,这意味着译码的时候可以并行同时处理,不但能处理较大的数据量,还能减少处理时延。尽管可以采用外部并行的方式,但又带来了时延问题。

对于时延,出于技术宅的本能,也请容许我再啰嗦一下。

5G NR的URLLC应用场景要求用户面时延为0.5ms,这是4G 10ms的二十分之一。之所以要求这么高的时延,是因为我们在体验增强现实、远程控制和游戏等业务时,需要传送到云端处理,并实时传回,这一来回的过程时延一定要足够低,低到用户无法觉察到。另外,机器对时延比人类更敏感,对时延要求更高,尤其是5G的车联网、自动工厂和远程机器人等应用。

空口0.5ms时延意味着物理层的时延不能超过50μs,而物理层时延除了受译码影响,还受其它因素影响(比如同步),这就需要译码的处理时延一定要低于50μs,越低越好。

总得来说,这就好比春节的航班,人流太多,要把几亿中国人从南到北,从东向西转移一次,“数据量”太大,这就需要多开航班,并且加快航行速度。

“航班公司”5G NR表示鸭梨山大,而信道编码表示压力更大,层层传递嘛。

但是,这点压力还不够,5G表示还能抗。

刚才我们讲了,3GPP定义了5G三大场景:eMBB,mMTC和URLLC,这些场景对应5G的AR、VR、车联网、大规模物联网、高清视频等等各种应用,较之3/4G只有语音和数据业务,5G可繁忙多了。

这就对5G信道编码提出了更高要求,需支持更广泛的码块长度和更多的编码率。比如,短码块应用于物联网,长码块应用于高清视频,低编码率应用于基站分布稀疏的农村站点,高编码率应用于密集城区。如果大家都用同样的编码率,这就会造成数据比特浪费,进而浪费频谱资源,这叫编码的灵活性。

另外,5G还得保障更高可靠性的通信。LTE对一般数据的空口误块率要求初始传输为10%,经过几次重传后,误块率如果低于1%即可。但是,5G要求误块率要降到十万分之一。这就意味着,10万个码块中,只允许信道译码器犯一次错,最多只能有一个码块不能纠错。

综上,决定5G采用哪种编码方式的因素就是:译码吞吐量、时延、纠错能力、灵活性,还有实施复杂性、成熟度和后向兼容性等。

比较一下三种编码的译码吞吐量、时延、纠错能力、灵活性和实施复杂性,谁更强的呢?

小编查阅了最新的大量文献,结果是:被搞得晕头转向,一脸懵逼。这个问题太复杂了,公说公有理婆说婆有理。

比如,有人认为,Turbo码达到了瓶颈,无法处理20Gbps高速率,然而,有厂家证明, 基于全并行设计的Turbo译码器的译码吞吐量能到21.9 Gbps,处理时延可达0.24μs,这也能满足5G NR的20Gbps速率需求。

比如,如果用译码器在译码每一bit时执行的Max,Min和Add操作的总次数来衡量计算复杂度,有人认为Polar码和LDPC码在计算复杂度上优于Turbo码。

比如,有人说Turbo不够灵活,然而有人指出,LTE Turbo码的码块长度从40到6144,一共有188 种,可以支持不同的业务,而采用多个并行处理器来同时完成码块译码的Turbo码,能更灵活支持不同的码块长度。

…

小编试图从技术的角度去找到5G选择Polar码或者LDPC码的理由,然而,能力有限,把自己搞得灰头土脸。

那么,我们从成熟度和向后兼容性方面看吧。

Turbo码被3/4G标准采用,LDPC被WiFi标准采用,而Polar码出现较晚,在5G之前还没有任何标准采用。从这方面讲,Polar码的成熟度较低。

然而,华为表示不服,5G编码标准之争前,海外通信圈就有一篇文章疯传,华为表示,采用Polar码实现了5G速率达到27Gbps,表示满足5G需求没问题。

至于向后兼容性。5G NR是一种全新的无线技术,是更新换代,不是像2G—>2.5G或4G—>4.5G那样,现网升级即可,这是要运营商买新基站设备的,所以,其实不用考虑后向兼容性。

不过,对于终端就是另外一回事了。现在的4G手机支持2G和3G,同样,以后5G手机也要支持3G和4G。3G和4G采用Turbo码,如果5G也采用LDPC或Polar码,这就意味着手机要采用两套硬件设计,而译码器是整个基带处理器的重要组成部分,占据了近72%的基带处理硬件资源和功耗,这可能会导致5G终端成本稍高一点,也可能会稍微拉长一点5G商用化的时间。

但是,有句老话叫磨刀不误砍柴工。如果这一编码方案足够优秀,极具潜力,那么,5G晚到一点又有什么关系呢,无非是为了更好的体验多花一点时间而已。

所以,关于5G为何采纳Polar码,我们的结论是:

技术分析并没有什么卵用。

因为,这一场标准之争,在我们看来,早已超越了技术的边界,而是综合实力和话语权的较量。

Polar码最终能够胜出,只能说明中国通信的崛起,国际地位明显提升,早已今非昔比。

雷锋网原创文章,转载请注明来源出处

English

English

中文

中文